組織の成長痛「100人の壁・300人の壁」を突破するための組織戦略

2023.07.18

目次

組織の規模が急拡大するにつれ、多くの問題に直面する企業は多い。組織の理念やビジョンが浸透していない、人材育成やマネジメントの体制が整っていない、メンバー間で意識にズレがある——。こうした問題を放置しておくと組織として機能不全となり、事業成長の停滞を招くリスクもある。なぜ、組織急拡大の壁は発生してしまうのか。組織の機能不全を回避するためにはどうすればいいのか。リクルート、ライフネット生命、オープンハウスなどで人事・採用部門の責任者を務め、現在は人事コンサルタントとして活躍する曽和利光氏に話を伺った。

Profile

曽和 利光 氏

株式会社人材研究所 代表

リクルート人事部ゼネラルマネジャー、ライフネット生命総務部長、オープンハウス組織開発本部長と、人事・採用部門の責任者を務め、主に採用・教育・組織開発の分野で実務やコンサルティングを経験。多数の就活セミナー・面接対策セミナー講師や情報経営イノベーション専門職大学客員教授も務め、学生向けにも就活関連情報を精力的に発信中。人事歴約20年、これまでに面接した人数は2万人以上。2011年、株式会社人材研究所設立。著書に「人と組織のマネジメントバイアス」、「コミュ障のための面接戦略」、「人事と採用のセオリー」、「悪人の作った会社はなぜ伸びるのか?人事のプロによる逆説のマネジメント」、「『ネットワーク採用』とは何か」、「知名度ゼロでも『この会社で働きたい』と思われる社長の採用ルール48」、「『できる人事』と『ダメ人事』の習慣」がある。

「100人の壁」「300人の壁」はなぜ生まれるのか

組織の成長にともない生じる様々な問題に対応していくために、規模に応じてマネジメントの手法を変えていくことが必要だ。人間には認知限界があり、組織の人数が一定以上に増えるとマネージャーは状況把握が難しくなるからだ。マネージャーが適切に統制できるチームの人数は、なんと10人以内であるという研究結果もある。アマゾンのジェフ・ベゾスは2枚のピザを囲んでコミュニケーションが取れる人数、5~8人がチームの大きさとして最適であるとする「2枚のピザ理論」を提唱している。組織の人数が増えることで起きる問題点について、曽和氏は指摘する。

「10人になると1人でマネジメントできる限界を超えてしまいます。最適なチーム人数を6人とした場合、6人のチームが6個できると36人、そのかたまりが6個できると216人になります。このように、認知の限界を超えたときに組織を分けなければいけなくなる。そのことを把握せずに組織を拡大化していくと様々な「壁」にぶつかることでしょう」(曽和氏)

1人のマネージャーが7人をマネジメントすることはできない。すると2人の中間管理職を置き、3人と4人の2つのチームをつくりマネジメントを行うことになる。このように階層化していくことで、組織を拡大化することができる。人数が増えるにつれて更にチームを分ける必要があり、大まかなイメージとしては経営者とメンバーの間に中間管理職を起き、3段階層となっているのが100人規模の組織、もう一階層増え4段階層になったのが300人規模の組織だ。

組織の階層化を進めるにあたっては、中間管理職に権限移譲をする必要があり、権限移譲をするためにはルールが必要なる。

「本来は自分がやらなければいけないことを誰かに任せて、自分が見ていなくても組織がまわるようにしなければなりません。そのため、権限の範囲や実行の方向性、報告の基準などのルールを定める必要があります」(曽和氏)

「行動」「結果」「計画」「文化」。組織規模で異なる4つのマネジメント手法

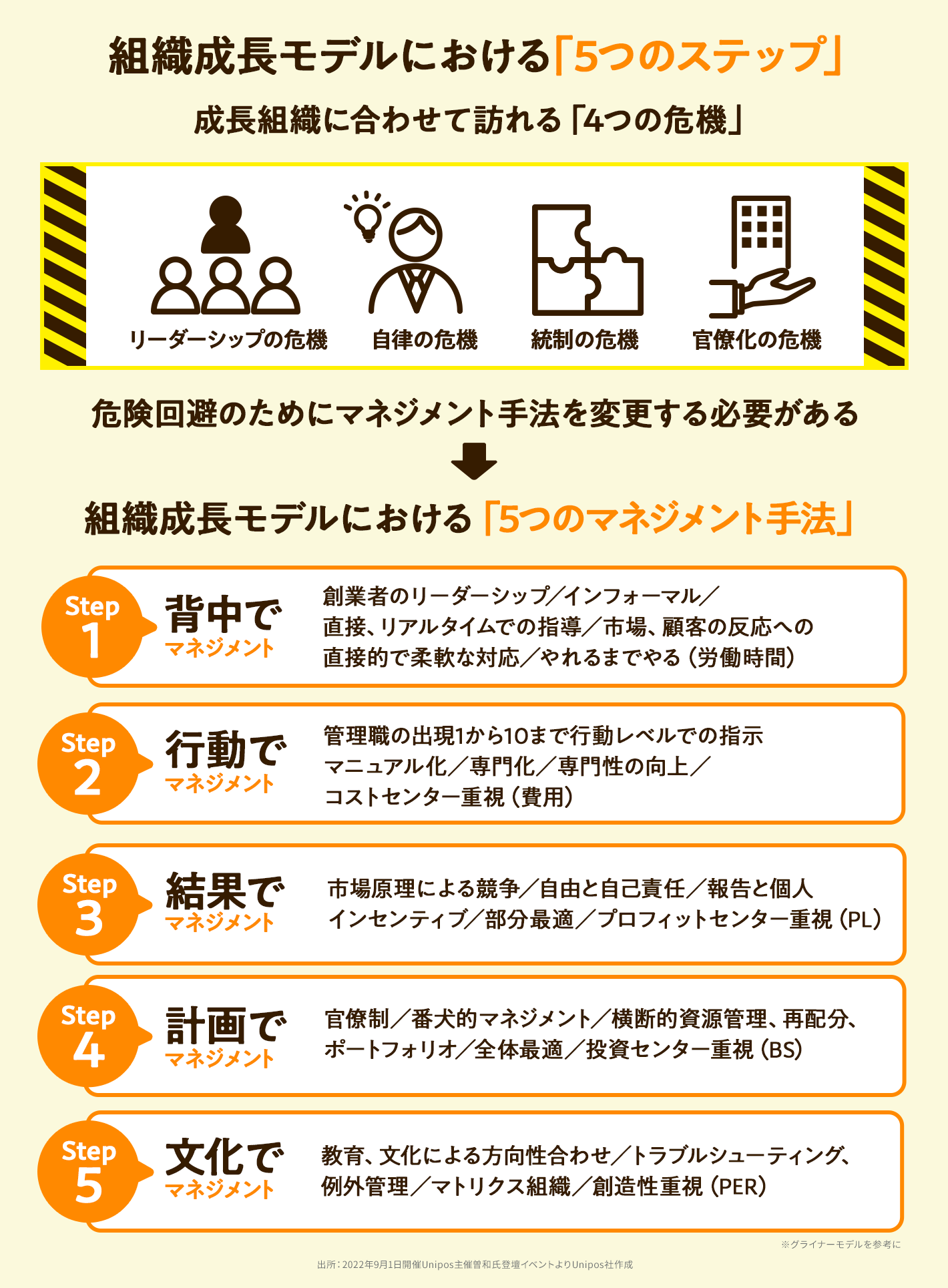

権限移譲のルール化を進めるにあたって参考になるのが、組織成長モデルを5段階で示した「グライナー・モデル」だ。組織のフェーズにあわせて、「行動」「結果」「計画」「文化」の4つのマネジメント手法を取り入れる必要性を説いている。

まず、メンバーが少なく、認知限界を超えない小さい組織の場合、創業者のリーダーシップが行き渡り、リアルタイムで直接的な指導が可能だ。経営層も市場や顧客に対峙しているため、ステップ1のように「背中でマネジメント」している状況で、この段階ではまだ細かなルールをつくる必要はない。

しかし、人数が増えて認知限界を超えた場合、次のステップとして「行動でマネジメント」をする必要が出てくる。中間管理職を置き、「こういう行動を取ってほしい」とメンバーに指示し、マニュアル化することで生産性の向上を目指す。中間管理職は行動リストが達成されているかチェックをすることが役割だ。

「行動でマネジメント」することで、経営者がやってほしいことを現場のメンバーが規定通りにやってくれるようになる。しかし、組織がさらに成長すると、最初に定めた行動リストが陳腐化してしまう可能性がある。経営者としては現場のメンバーに適宜改善をしてもらいたいところだが、「行動でマネジメント」を強くやりすぎてしまうと、メンバーが自分の頭で考えなくなってしまう。つまり、自律の危機が起こり、様々な問題が露見する。

そうなった場合、ステップ3「結果でマネジメント」へと移行する。組織の方向性を示しながら、中間管理職やメンバーに自己責任のもとに自由なやり方ができるようにして、結果に応じてインセンティブをつけるというマネジメントだ。ベンチャー企業によくありがちなのが、ステップ2を飛ばして、ステップ1からステップ3へ一気に飛んでしまうケースである。

「なぜステップ2を飛ばしてしまうのか。これは、多くの経営者は自分自身が『結果でマネジメント』することが好きで、『行動でマネジメント』することが嫌いだからだと思います。人数が多くて面倒見きれなくなり『各自が自由にやって結果出してよ』と、いきなりステップ3に持っていってしまうと組織が機能しなくなってしまいます。ステップ2『行動でマネジメント』を経て、メンバーがどんな行動が求められるかを理解したうえでステップ3に進まなければ、自律的な行動を取る組織は作れません」(曽和氏)

100人の壁、300人の壁を乗り越えるために必要なもの

ステップ3までで対応できるのは100人規模の組織までであると曽和氏は続ける。しかし、ステップ3には、多くの企業が陥りがちな落とし穴がある。「結果でマネジメント」を強く進めると、部分最適化に陥ってしまうというものだ。組織全体のアウトプットではなく、「自分の与えられたゴールを最大化すること」に意識が向いたあまり、お互いの足の引っ張り合いをする状況が生まれてしまうのだ。

例えば、営業が自分の成績を上げるためにつくった顧客リストを他のメンバーに共有しないといった行動がその例として挙げられるだろう。こうした状況を打開するために、100人規模を超える組織においては、更にマネジメント手法を変える必要がある。

そこで求められるのが、ステップ4「計画のマネジメント」。事前に計画を出すことを求めるマネジメント手法である。提出された計画を経営幹部が確認して、必要に応じて横断的資源管理や再配分、ポートフォリオの最適化をしていく。「計画でマネジメント」することで、「結果でマネジメント」する問題点を是正していくのだ。

しかし、ステップ4では「計画が目的化する」という問題点がある。例えば、次年度の予算を減らされないように年度末に予算を使いきろうとするケースなどが該当する。これを防ぐためにはどうしたらいいか。ステップ5、「文化でマネジメント」することだ。強い組織文化をつくり、ある程度の方向性はつくるものの、行動や計画で厳密に管理するのではなく、各自が自律しながら創意工夫していく。

「強い文化をつくることで組織の方向性をぶらさずに自発性を維持することができます。一般的に言われる『300人の壁』は、ステップ4、ステップ5で直面する問題点を言い表したもの。ステップ2、ステップ4では、マネジメント手法の変更により集権化こととなりますが、そのタイミングで適切に対応できるかどうかが、組織成長の壁を乗り越えられるかどうか分かれ道だと思います」(曽和氏)

適切なフィードバックによって自己効力感を高め、個を強化する

また、昨今ではコロナ禍におけるマネジメント環境の変化により様々な問題が顕在化している。オンラインコミュニケーションが中心となったことで、雑談や休憩室でのコミュニケーションが減少した。また、情報収集がしにくくなり、アウトプットに至るプロセスが見えにくくなっていることがその代表例だろう。

「対面コミュニケーション中心の環境下で通用したマネジメント手法が、オンラインでのコミュニケーションが中心になった現代では立ちいかなくなるという状況になっています。盗んで学ぶことができない、あうんの呼吸が通用しない、偶発的な新規結合が起こらないといったことが起こり、人事評価がしにくい、メンタルヘルスの悪化、リテンションに対する危機などももたらします」(曽和氏)

こうした状況下においては業務領域をより厳密化するため、階層からなるメンバーシップ型マネジメントから、職能によって業務をマネジメントする「ジョブ型マネジメント」への移行が有効だが、簡単に実現できるものではない。これまで誰がどの仕事をするのかという境界を曖昧にし、相互依存しながら行ってきた業務を全て棚卸しなければならないからだ。

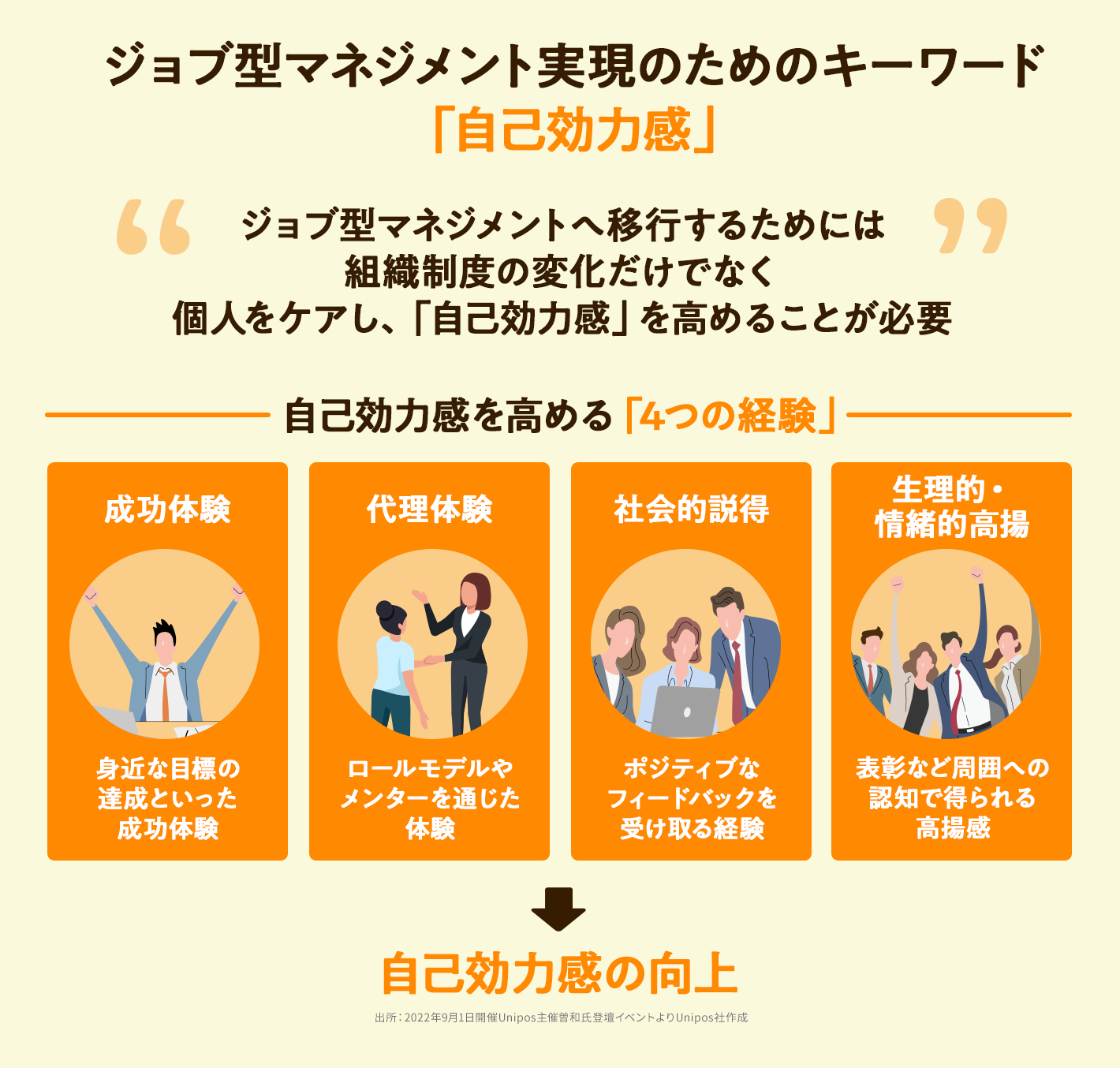

ジョブ型マネジメントに移行する場合、個のレベルでの強化とケアに取り組んでいくことが重要になる。具体的な指示がなくても自分のやるべきことを理解して実行していく力、ストレスに適切に対処できる力を身につけてもらうのだ。この時、キーワードとなるのが「自己効力感」だという。

「ある行動を『うまくできそうな気がする』という感覚のことを心理学の用語で『セルフエフィカシー(自己効力感)』と言います。昨今、人事の領域でも注目を浴びているキーワードです。自尊心やプライドとは異なり、自己に対する信頼感とも言えます」(曽和氏)

自己効力感が高まるとパフォーマンスや自律性、チャレンジ精神などが向上する。自分で一歩を踏み出してみようという気になり、仕事に対してのストレスも減るのだという。自己効力感を高める方法として効果的なのが、次の4つ。

1つ目が「成功体験」。手を伸ばせば届くところに目標を設定し、メンバーに成功体験を積ませることが大切だ。

2つ目が「代理体験」。誰かがやっているのを観察することである。ロールモデルを見せるメンター制度がこれにあたる。「あの人ができるなら自分もできる」と思うことが、自己効力感の向上につながるのである。

3つ目が「社会的説得」。これは自己教示や他者からの説得的暗示のこと。「君ならできるよ」とポジティブなフィードバックを与えられることで『自分ならできる』という自信が生まれる。

4つ目が、「生理的・情緒的高揚」。表彰のような具体的な体験や、「こんな仕事をしている」と周囲に認知してもらうことによって自己効力感を高められる。

「好意を投げかけると相手からも好意が返ってきて、それによって人間関係がよくなっていくという『好意の返報性』。信じたことが実現するという『ピグマリオン効果』。こういった効果を意識して適切にフィードバックを行うことで、心理的安全性が高まり、挑戦する気持ちや創造性が高まっていきます」(曽和氏)

喫緊の課題には、すぐに取り組める個の強化を

今回紹介した組織フェーズごとのマネジメント手法はこの順番でステップを踏んでいくことで組織は成長していくという「理想形」だ。しかし、今は変化の激しい時代。例えば、ステップ2で行動マニュアルをつくっている間に状況が変化し、それまでは通用していた打開策が陳腐化していくこともある。

そのため、マネジメントの進化と個の強化を同時並行でやっていくことが必要だ。むしろ、個の強化を先に進めておかなければ、マネジメントの進化は難しいかもしれない。

「人事担当の方は、中長期で自分の会社のマネジメントを計画し、推進していくことが重要です。しかし、組織の生産性が低下している、退職が多いなど喫緊的な課題が顕在化している場合は、まずはメンバーの自己効力感を高める施策を進めてみてください。

社会も組織も刻一刻と移り変わっていくもの。そう心得て、組織フェーズにあわせたマネジメントの最適化と個の強化を二本立てで取り組んでいくことが必要です」(曽和氏)

※記載されている情報はインタビュー当時のものです。

この連載の記事一覧