生き残りをかけて、今日からはじめる「アジャイル型組織開発」

2024.02.01

目次

大手企業の不祥事が相次いでいる。事業成長や利益ばかりを追求し、カルチャー変革が後回しになってしまうと、やがて組織の健全性は失われ、企業は衰退していく。カルチャー変革は企業の生存戦略としてもはや不可欠なものだ。

では、カルチャー変革をどのように実践していけばいいのだろうか。

人と組織の創造性を高める方法論の専門家であるMIMIGURI代表取締役Co-CEO 安斎勇樹氏、多くのグローバル企業で戦略人事を担当してきたHR&B 代表取締役 藤間美樹氏、ビジネス・ブレークスルー大学経営学部教授として組織論の専門家である斉藤徹 氏の3名が、「カルチャー変革の重要性と実践法」をテーマに議論を交わした。

Profile

安斎 勇樹 氏

株式会社MIMIGURI代表取締役Co-CEO / 東京大学大学院 情報学環 特任助教

1985年生まれ。東京都出身。東京大学工学部卒業、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(学際情報学)。企業経営と研究活動を往復しながら、人と組織の創造性を高めるファシリテーションの方法論について探究している。主な著書に『問いのデザイン』『問いかけの作法』『パラドックス思考』『リサーチ・ドリブン・イノベーション』『ワークショップデザイン論』などがある。

藤間 美樹 氏

株式会社HR&B 代表取締役 / 人事実践科学会議副代表理事 / 日本心理的資本協会理事

アステラス製薬(当時藤沢薬品)にて営業、労働組合、人事、米国駐在、事業企画を経験。バイエルメディカルに人事総務部長として転じグローバルPMIを推進。武田薬品工業では人事のグローバル化を推進し、本社部門のHRBPのグローバルヘッド等の要職を歴任。参天製薬にて執行役員人事本部長として人事組織のグローバル化と人事制度改革を推進。積水ハウスでは執行役員人財開発部長として、人事制度改革を実施しキャリア自律を推進。M&Aは海外案件を中心に10件以上実施、アメリカに3回駐在。グローバル視点で戦略人事を推進。2023年4月に株式会社HR&Bを創業し、人事コンサルタントとエグゼクティブコーチとして活動。人事実践科学会議副代表理事、日本心理的資本協会理事。

斉藤 徹 氏

ビジネス・ブレークスルー大学経営学部教授 / 株式会社hint代表 /

株式会社ループス・コミュニケーションズ代表

2016年、学習院大学経済学部特別客員教授に就任。2020年、ビジネス・ブレークスルー大学経営学部教授に就任。専門分野は組織論と起業論。30年におよぶ起業家経験をいかし、Z世代の若者たちとともに、実践的な学びの場、幸せ視点の経営学とイノベーションを世に広めている。2019年には、ライフワークとして、幸せ視点の経営学を学ぶオンラインの生涯学校「hintゼミ」を創設した。1000名を超える卒業生とともに、新しいコンセプトの「生涯続くラーニング・コミュニティ」を手づくりしている。『だから僕たちは、組織を変えていける』(クロスメディア・パブリッシング)、『業界破壊企業』(光文社)、『再起動 〜 リブート』(ダイヤモンド社)、『BEソーシャル』(日本経済新聞出版社)、『ソーシャルシフト』(日本経済新聞出版社) など、著書は多数。

カルチャー変革は企業の生存に不可欠になった

ビジネス・ブレークスルー大学経営学部教授で組織論を専門とする斉藤徹氏は、「昔からカルチャーが重要だと言われてきたが、VUCAの時代と呼ばれる近年はその重要性が高まっている」と語る。

20年ほど前の時代は、管理職の役割は現場から上がってきた報告書をもとに意思決定とリソース配分をすることだった。しかし、不確実性が高く、変化のスピードが早まっている今の時代に、そのやり方では間に合わない。また、報告書だけではトップや管理者が正しい意思決定をするのも難しい。

「昔はトップダウンで組織を動かすことができましたが、変化の早い今の時代は現場の従業員が自分の頭で考えて行動することが大切。現場の人たちが生で接しているリアルな情報をもとに、チームみんなが言いたいことを言い合い、どのように行動するかを自ら考え、実行していかなければなりません。

従業員が自走するためには、一人ひとりの中にエネルギーやよりどころとなる情報源が必要です。それこそがカルチャーであり、自走する組織をつくるためにはカルチャーが必要不可欠なのです」(斉藤氏)

カルチャーが重要となっている背景には、組織として変化への対応力を高めることに加えて、一人ひとりの価値観が変化してきたことも影響を与えている。

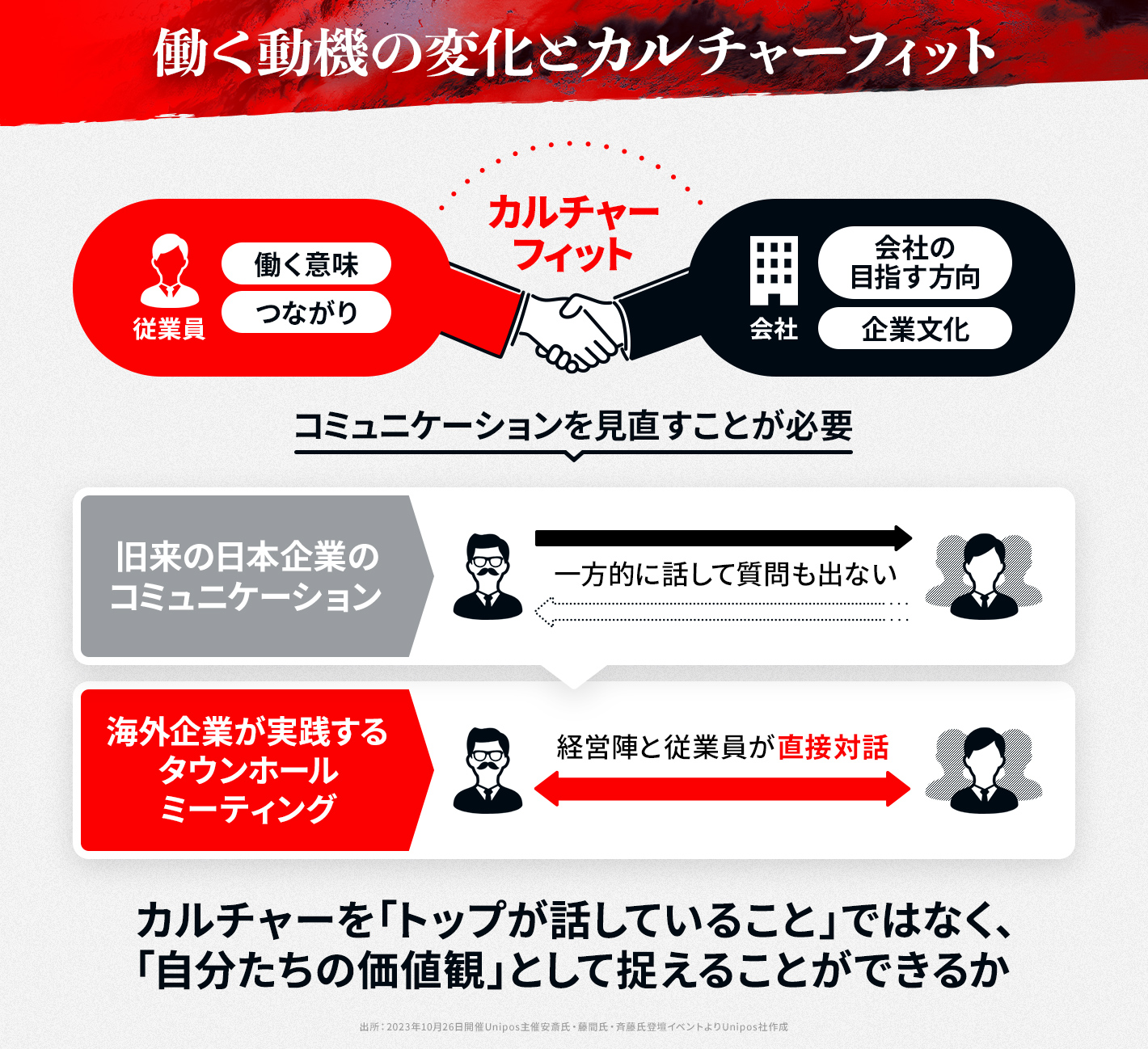

『問いのデザイン』などの著書があり、人と組織の創造性を高めるファシリテーション方法を研究する安斎勇樹氏は、「近年はその組織で働く意味やつながりを感じられるかなどを重視する人が増えてきた」と話す。

「今、欧米では歴史上類を見ないほど組織から人が辞めていき、『大退職時代』と言われています。コロナ禍で自分は何のために働いているのかを考えた結果、自己実現欲求が高まり、『自分がやりたいことと会社がやりたいことは重なるのか』という問いを持つ人が増え、退職者が増えているのです。

人々が仕事や職場において『この職場で働く意味』『自分が貢献する意味』といった精神的な動機や、つながりを重視するようになり、待遇やルールだけで人を動機付けることができなくなっています。

こうした中で、企業はカルチャーを言語化して従業員に伝えたり、必要があればカルチャーを変革する必要が出てきました。能力フィットよりも、カルチャーフィットがますます重要になっているのです」(安斎氏)

企業の人事の目線からカルチャー変革の重要性を説くのは、複数のグローバル企業でCHROを務めてきた藤間美樹氏だ。藤間氏は、「日本では経営陣と従業員の対話が少ない。もっとタウンホールミーティングを取り入れるべき」と指摘する。

「社長と従業員はどのくらい対話しているでしょうか。1時間あったら、社長が1時間一方的に話し、その後質疑応答も特に出ない。こういう企業が多いのではないでしょうか。

海外の企業が実践しているタウンホールミーティングでは、1時間のうち15分社長が話し、残り45分は従業員からの質疑応答が止まらないこともあります。これによって社長の考えが従業員に伝わりますし、誰かが質問することでみんながどう思っているのかを共有できる。こうしたコミュニケーションを実践してきたかどうかが、日本と海外の30年の差につながっていると思います」(藤間氏)

大事なのは、カルチャーを「トップが話していること」ではなく、「自分たちの価値観」として捉えることができるか。そのためにはコミュニケーションの仕方を見直すことが必要だと言える。

「軍事的世界観」から「冒険的世界観」のマネジメントへ

では、自走する組織をつくるためにはどのようなカルチャーが求められているのだろうか。

斉藤氏は、「かつてはカルチャーに投資をしなくても合理的に事業を成長させることができ、カルチャーはオプションという企業が多かった。しかし、自走する組織をつくるためにはカルチャーはマストになってきた」と語る。

こうした昔と今のカルチャーに対する考え方の違いを、「軍事的世界観と冒険的世界観」と表現するのは安斎氏だ。

「20世紀の経営はすべてを戦争にたとえ、組織を軍隊に見立てる考え方がベースにありました。1980年代頃に書かれたビジネス書はだいたいそういうトーンで書かれており、今もなお、それが経営学のベースになっています。戦略、戦術、CEOという表現も元は軍隊の言葉ですよね。『軍事的世界観』の中で兵をどう育て、どのように統率し、効率的に勝利するかを無自覚で考えてしまっている。

しかし、人々の価値観が変わってきた21世紀のマネジメントは、『冒険的世界観』へとシフトしていくことが求められていると考えています。人材育成、組織開発、心理的安全性、ダイバーシティが求められるのも、この変化と言えるでしょう」(安斎氏)

藤間氏も「軍事的世界観から冒険的世界観へ」という考え方に共感しつつ、今までの日本企業のマネジメントは男性が中心となった「おっちゃんマネジメント」だと指摘する。

「以前、ある女性役員の方が『男性は上から目標がくると突っ走る』『女性は意味がわからなければやる気がしない』と話していて、私はそれを聞いた瞬間に凍りつきました。これ、前者が『軍事的世界観』、後者が『冒険的世界観』を如実に表していると思います。

前者は、言われたことが仕事だと信じてやるか、多少違和感を持ちながらも上司に質問できる雰囲気ではないのでとりあえずやる。これが一昔前のサラリーマンによく見られた行動だったのではないでしょうか。

でも、今は女性に限らず、『なぜやるのか』という意味を大事にする人が増えている。かつては男性中心だった組織の中に女性をはじめ、いろいろな考え方を持つ人が入って多様性が生まれることで、組織のマネジメントに求められるものも変わってきている。カルチャーをどうつくるかという議論の前に、身近にいる人の声を聞くというのがまずは大事だと思います」(藤間氏)

「私たちのカルチャー」を語り合う場をつくる

カルチャー変革の必要性を感じていても、新しい価値観を組織の中に浸透させることは難しい。仕組みをつくり、情報共有のプラットフォームを導入したとしても、従業員のほうがシラけてしまうというケースもよくある。経営陣や人事のトップはどのようにカルチャー変革と向き合えばいいのだろうか。

安斎氏は、「新しいパラダイムに行こうとすると、旧パラダイムはダメなものだと否定したくなる気持ちが芽生えやすい。しかし、それはそれでカルチャー変革のエネルギーは生まれてこない」と指摘する。

「『冒険的世界観』へのパラダイムシフトが起きているからといって、『軍事的世界観がダメというわけではありません。やはり、過去のものを否定して新しいものをつくるのは難しいのです。

たとえば、秋葉原のカルチャーがあるところに、西麻布にありそうなバーを出店しても、たぶん成功しないでしょう。必要なのは、秋葉原にある良さや資源、ポテンシャルをどのように活かしながら変えていくかです。

組織づくりも同様です。経営者や人事トップの方こそ、これまでの自社を否定せずに、今まで培ってきた強さや自分たちらしさを大切にし、今の時代に合わせてどうアップデートしていくかを考えることが必要です。前向きな問いを立てることが、カルチャーを変革するエネルギーになると思います」(安斎氏)

カルチャーを従業員に浸透させる方法の1つとして安斎氏が紹介したのが、「複数ある自社の行動指針のうち、自分たちのチームに合わないものを1つ選ぶためにディスカッションする」という取り組みだ。さまざまな部門を抱える大手企業では部門ごとに求められる行動やリスクが異なるため、中には自分たちにとって合致しない行動指針もあるのではいうと仮定を立ててスタートする。

「『これをなくしたら困る』『これはうちの部署にとって重要だ』と、結構議論が盛り上がるんです。何を1つ消すかを議論する中で、自分たちにとってそれぞれの行動指針がどういう意味があるのかを考え、理解を深めることができます。カルチャーの浸透で大事なのは、『私たち』という主語で語る場をつくることです」(安斎氏)

「聞く」1on1で、カルチャーを変えていく

一方、藤間氏はグローバル企業の人事トップを務めてきた経験から、「カルチャー変革の鍵となるのはコミュニケーション」であると話す。

「コミュニケーションの一環として飲みに行く人もいますよね。でも、行きたい人とだけ行っているのではないでしょうか。私はメンバー全員と等しい時間を話すことが大切だと思います。

海外のオフィスにいたとき、夕方になると人事部長が部屋に来て、『今日はまだ君と話していなかったから、挨拶だけでも』とよく声をかけてくれました。そこから話が弾むんですね。日本のオフィスでは机が島のようになっていて、何をしているかは見えるけれど、業務で関わりがない人に声をかけることは少ないように思います。つまり、コミュニケーションが足りていないんです」(藤間氏)

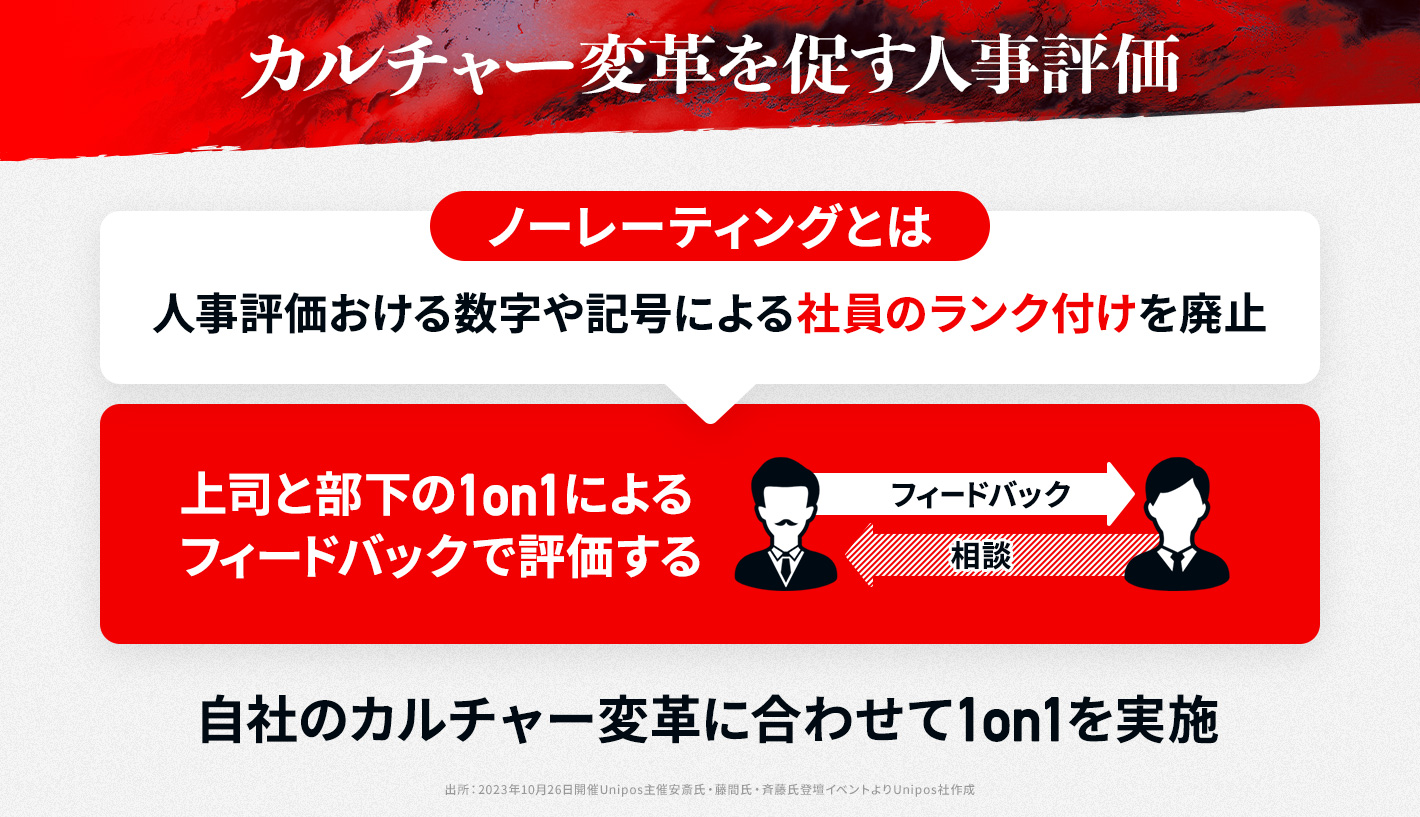

では、コミュニケーションを深めるためにはどうすればいいのだろうか。藤間氏は武田薬品工業の人事を務めていた際、評価の記号を使わないノーレイティングという評価制度導入に携わった。そして、大事なのは評価ではなくフィーバックという考えから、「クオリティカンバセーション」と呼ぶ1on1の推進に取り組んだという。

「従業員全員に『クオリティカンバーセーション』とはどういうものかを伝える研修を行いました。目的はコミュニケーションであって上司の自慢話ではないので、部下自身の考えを聞くことが大切です。たとえば『社長はああ言ってるけど、どう思う』と問いかけたり、『次に話したいテーマを考えておいて』と伝えたり。そうすることで、部下のほうから自ずと話してくれます。自社の狙うカルチャー変革に合わせて1on1を実施することが大切です」(藤間氏)

また、藤間氏は「経営戦略」を「経営の想い」という言葉に置き換えてよく話をしているという。「想いを形にしたのが戦略だと思います。想いがあれば自分の言葉で語れるはず」と藤間氏は語る。一方で、組織を動かすためには「従業員の想い」を意識することも大事だという。

「経営陣の想いを伝えているか。従業員の想いを受け止めているか。この2つの輪が重なったときに事業の成長につながり、従業員にとっては成長の場となる。これを生み出していくのがカルチャーだと思います」(藤間氏)

小さく始めて輪を広げる「アジャイル型の組織開発」

今までのトップダウンで統制された組織から一人ひとりが自走する組織に変えていくとき、会社全体や部門全体を一気に変えようとするのは難しい。では、どのようにカルチャー変革に取り組んでいけばいいのだろうか。

斉藤氏は、「全体を一気に変えるのはほぼ不可能です。まずは自分の影響の輪の中から始める。小さく始めて、だんだん広げていくのです」と説く。こうした方法を斉藤氏は「アジャイル型組織開発」と呼ぶ。

「まずは自分自身が変わる。それによって直接関係のある半径5mを変えていく。その中で自走する組織としての成功モデルをつくります。関係、思考、行動を高めて、結果に結びつけるのです。

エンゲージメント率や離職率、売上など、みんなが注目しやすい数字として結果が出たら、できるだけ社内で広報して、越境して仲間を集めていきます。こうした活動をしていると賛同してくれる管理職の方が出てくるはず。そしたらトップと連携を取りながら全社に広めていきます」(斉藤氏)

企業はこれまで目に見える価値や、戦略、技術、知名度などを大切にしてきた。しかし、これらは他社にコピーされやすいものでもある。これに対してカルチャーはその企業独自のものであり、働いている一人ひとりの中にあるものなのでコピーは難しい。

つまり、豊かなカルチャーを醸成することは難しいけれど、それができたときには、他社にコピーされない極めて重要な無形資産となるのだ。

「カルチャーを想いや価値観だとしたら、それを土台として行動や発言に一貫性を持たせることが重要です。一貫性がなければ、そもそも浸透しようがありません。特にトップや人事の方は、自分の想いと言動が一致しているのか、経済的な利益と相反する場合にカルチャーと数字のどちらを優先するのかなど、問題意識を持って取り組んでいくことが大切だと思います」(斉藤氏)

※記載されている情報はインタビュー当時のものです。

この連載の記事一覧